SHAIKH, Anwar. Capitalism: Competition, Conflict, Crises. Oxford University Press, 2016.

Sumário

Parte I: Fundamentos da Análise

Capítulo 01 - Introdução 3

I. Abordagem do Livro 3

Ordem e desordem 3

Resposta neoclássica à dualidade real 4

Resposta keynesiana e pós-keynesiana à dualidade real 4

Propósito diferente deste livro 4

II. Resumo do Livro 7

Parte I: Fundamentos da análise (capítulos 1–6) 8

Parte II: Competição real (capítulos 7–11) 14

Parte III: Macrodinâmica turbulenta (capítulos 12–17) 31

Capítulo 02 - Tendências turbulentas e estruturas ocultas 56

I. Crescimento turbulento 56

II. Produtividade, salários reais e custos reais unitários de mão de obra 59

III. Taxa de desemprego 61

IV. Preços, inflação e ciclos do ouro 62

V. Taxa geral de lucro 65

VI. Arbitragem turbulenta 66

VII. Preços relativos 69

VIII. Convergência e divergência em escala mundial 70

IX. Resumo e Conclusões 72

Capítulo 03 - Fundamentos Micro e Padrões Macro 75

I. Introdução 75

II. Processos Micro e Padrões Macro 78

Representação do comportamento humano individual 78

Representação do comportamento agregado 84

Relações agregadas, fundamentos micro e a questão da rigorosidade 87

III. Estruturas de Moldagem, Gradientes Econômicos e Propriedades Emergentes Agregadas 89

Estrutura analítica para microeconomia robusta 90

Curvas de demanda em declive descendente 91

Elasticidades de renda e Lei de Engel 92

Funções de Consumo e Poupança Agregadas 95

Simulações: Insensibilidade das relações agregadas aos fundamentos micro 96

IV. Metodologia para Análise Econômica 101

V. Gravitação Turbulenta 104

Equilibração como processo turbulento versus equilíbrio como estado alcançado 104

Estática, dinâmica e ciclos de crescimento 105

Diferenças nas dimensões temporais de variáveis econômicas chave 105

VI. Resumo e Implicações Centrais 109

Capítulo 04 - Produção e Custos 120

I. Introdução 120

II. Produção nas Teorias Econômicas 122

Investimento circulante versus fixo 122

Contas nacionais clássicas e convencionais 123

Produção e trabalho não produtivo 128

III. Relações de Produção Versus Funções de Produção 130

Dimensões estruturais e temporais da produção 130

Determinantes sociais e históricos da duração e intensidade da jornada de trabalho 131

Evidência empírica sobre as relações entre condições de trabalho e produtividade do trabalho 134

IV. Produção no Nível de uma Empresa 135

Condições de trabalho e "reversão" ao longo da fronteira das possibilidades de produção microeconômica 135

Saída e coeficiente de produção sob condições de trabalho socialmente determinadas 141

V. Custos, Preços e Lucros 151

Formas presumidas de curvas de custo nas teorias neoclássicas, neo-Ricardianas e pós-keynesianas 151

Curvas de custo sob condições gerais do processo de trabalho 153

Implicações de curvas de custo gerais para vários argumentos econômicos 157

VI. Evidência Empírica sobre Curvas de Custos 160

Capítulo 05 - Troca, Dinheiro e Preço 165

I. Introdução 165

II. Origens do dinheiro moderno 169

Commodities monetárias 170

Moedas 173

Tokens monetários 174

Tokens não conversíveis, moeda forçada e moeda fiduciária 175

Bancos, crédito e dinheiro 180

Funções essenciais do dinheiro 182

i. Dinheiro como meio de precificação 183

ii. Dinheiro como meio de circulação 183

iii. Dinheiro como meio de segurança 184

III. Teorias Clássicas do Dinheiro e do Nível Nacional de Preços 188

Teorias clássicas do dinheiro 189

A estrutura básica da teoria do dinheiro de Marx 191

Os elementos-chave na teoria do dinheiro de Marx 194

Padrões empíricos em relação à teoria do dinheiro de Marx 198

IV. Rumo a uma Teoria Clássica do Nível de Preços sob o Dinheiro Moderno 200

A determinação de preços relativos com tokens conversíveis 200

A determinação de preços relativos com tokens não conversíveis 203

Outras questões 203

Capítulo 06 - Capital e Lucro 206

I. Introdução 206

II. As Duas Fontes de Lucros Agregados 208

III. Produção, Tempo de Trabalho e Lucro 212

Nenhum lucro agregado sem trabalho excedente 213

Lucros positivos requerem trabalho excedente 216

Regra geral para medir lucros econômicos reais 217

O enigma dos efeitos de preços relativos sobre o lucro agregado 218

IV. Lucros Agregados e Transferências de Valor: uma Solução Geral para o "Problema da Transformação" Universal 221

Transferências de valor por meio de mudanças nos preços relativos 224

A influência das proporções de produção nas transferências de valor e lucro agregado 226

V. Lucros financeiros e lucro sobre transferência 229

VI. Teorias de Lucro Agregado em Diversas Escolas 231

VII. Revisão Crítica da Literatura sobre os Efeitos de Preços Relativos sobre o Lucro Agregado 238

VIII. Medição de Lucro e Capital 243

Parte II: Competição Real

Capítulo 07 - A Teoria da Competição Real 259

I. Introdução 259

II. Competição Real dentro de uma Indústria 261

III. Competição Real entre Indústrias 264

IV. Competição Real e a Noção de Capitais Reguladores 265

V. Fenômenos Gerais da Competição Real 267

VI. Evidência sobre Competição Real 272

1. O comportamento da empresa 272

i. Grupo de Pesquisa de Economistas de Oxford (OERG) e Hall e Hitch 272

ii. Andrews e Brunner 274

iii. Revisão de Harrod da concorrência imperfeita 278

iv. Redução de preços e entrada na literatura empresarial 282

2. Evidência empírica sobre custos operacionais das fábricas: Salter 284

3. Escolha de técnica sob condições de preço fixo versus redução de preços 288

4. Evidência empírica sobre custos, intensidade de capital e lucros ao nível da empresa 290

5. Evidência empírica sobre igualização das taxas reguladoras de lucro 295

i. Definição de medidas de taxas médias e reguladoras de lucro 298

ii. Evidência empírica para países da OCDE 301

iii. Testes econométricos de igualização de taxas de lucro 305

VII. Debate sobre Competição, Escolha de Técnica e Taxa de Lucro 313

A faixa viável de preços competitivos 316

Implicações em toda a economia da escolha de técnica 317

Implicações da escolha de técnica para a trajetória da taxa de lucro geral 322

Capítulo 08 - Debates sobre Concorrência Perfeita e Imperfeita 327

I. Visões Teóricas 327

1. Visões clássicas 330

i. Smith 330

ii. Ricardo 331

2. Marx 333

i. Capital regulador 336

ii. Escolha de técnica 337

iii. Viés da mudança técnica 339

3. A teoria da concorrência perfeita 340

i. Surgimento das visões de concorrência perfeita e capitalismo perfeito 340

ii. Walras e equilíbrio geral 341

iii. Walras e Marshall 343

iv. Walras e a economia neoclássica moderna 343

v. Papel crucial do comportamento de preço fixo 343

vi. Críticas à concorrência perfeita 344

vii. Externalidades e o Teorema de Coase 345

4. Concorrência perfeita requer expectativas irracionais 346

i. Conhecimento perfeito contradiz concorrência perfeita 346

ii. Falha da Teoria Quantitativa da Concorrência 347

iii. Necessidade de empresas competitivas considerarem a demanda 347

iv. Keynes e Kalecki sobre implicações macroeconômicas 348

v. Patinkin sobre implicações macroeconômicas 349

5. Visões de Schumpeter 349

6. Visões austríacas 351

i. Hayek 351

ii. Von Mises 351

iii. Kirzner 352

iv. Mueller 352

v. Avaliação geral da economia austríaca 352

7. Teoria Marxista do Capitalismo Monopolista 353

8. Surgimento das teorias de concorrência imperfeita 357

i. De concorrência perfeita para concorrência imperfeita 357

ii. Crítica inicial de Sraffa à teoria da empresa 357

iii. Chamberlin e Robinson 358

iv. Contra-ataque neoclássico 358

9. Visões de Kalecki e pós-keynesianas 359

i. Teoria de preços de Kalecki 359

ii. Teoria de preços pós-keynesiana 361

10. Visões clássicas modernas 364

i. Posições básicas sobre a relação entre preços de mercado e preços de produção 364

ii. Aceitação de preços versus fixação de preços 366

iii. Tamanho da empresa e grau de concorrência 367

II. Evidência Empírica sobre Concorrência e Monopólio 367

1. Introdução 367

2. Indicadores tradicionais de poder oligopolístico e monopolista 368

3. Rigidez de preços e poder monopolista 370

4. Rentabilidade e poder monopolista 372

5. Evidência empírica sobre taxas de lucro e poder monopolista 373

6. Evidência empírica sobre margens de lucro e poder monopolista 377

7. Colusão e Rentabilidade 379

Capítulo 09 - Concorrência e Preços Relativos Interindustriais 380

I. Introdução 380

II. Produção Simples de Mercadorias 381

III. A Equação Fundamental de Preços: Derivação de Adam Smith 385

1. Equação Fundamental se aplica a todos os preços 385

2. A Equação Fundamental para Preços Relativos 386

3. Efeitos amortecedores da integração vertical 388

IV. Medindo a Distância Entre Preços Relativos e seus Reguladores 388

1. Exemplo numérico dos efeitos de mudanças nas unidades 389

2. Deficiências da análise de regressão para análise transversal 389

3. Definindo a medida apropriada de desvios 391

V. Evidência sobre Preços de Mercado em Relação a Preços Diretos 395

1. Evidência transversal 395

2. Evidência de séries temporais 396

3. Testes de Schwartz–Puty da hipótese de séries temporais ricardianas 398

VI. Preços de Produção, Preços Diretos e Preços de Mercado 400

1. Questões teóricas 400

2. Exemplo numérico 404

VII. Evidência sobre Preços de Produção como Funções da Taxa de Lucro em Relação a Preços Diretos e Preços de Mercado 406

1. Modelo de capital circulante 406

2. Implicações de razões lineares de produção–capital 406

3. Modelo de capital fixo 410

VIII. Medidas de Distância Empíricas 413

IX. Evidência Empírica sobre Preços de Produção à Taxa de Lucro Observada em Relação a Preços Diretos e de Mercado 416

1. Evidência transversal 416

2. Resolução do enigma da distância dos preços de mercado em relação a preços de produção e diretos 417

3. Evidência de séries temporais 419

X. Curvas de Salários–Lucros, 1947–1998 422

XI. Origens e Desenvolvimentos da Teoria Clássica de Preços Relativos 424

1. Origens clássicas 424

2. Desenvolvimentos teóricos modernos 426

i. Sraffa 426

ii. Vertentes sraffianas 428

iii. Debate sobre a teoria de preços relativos 428

iv. Teoria neoclássica de distribuição e emprego 429

3. Evidência empírica moderna 433

XII. Resumo e Implicações da Teoria Clássica de Preços Relativos 438

Capítulo 10 - Competição, Finanças e Taxas de Juros 443

I. Introdução 443

1. Taxas de juros 443

2. Taxa líquida de lucro 443

3. Estrutura a termo 444

4. Teorias ortodoxas e heterodoxas da taxa de juros 444

5. Preços de títulos 444

6. Preços de ações 445

7. Arbitragem financeira 445

II. Concorrência e Taxas de Juros 447

1. Concorrência e setor bancário 447

2. Taxa de lucro da empresa (r – i) 447

3. Relação da taxa de juros com o nível de preços e a taxa de lucro 449

4. Implicações da teoria clássica da taxa de juros 452

5. Uma teoria estrutural da curva de rendimento 452

III. Concorrência e o Mercado de Ações 454

IV. Concorrência e o Mercado de Títulos 456

V. Resumo da Teoria Clássica das Finanças 458

VI. Evidência Empírica 461

1. Igualização da taxa reguladora de lucro do banco 461

2. Igualização da taxa de empréstimo do banco com o rendimento de títulos corporativos 461

3. Igualização das taxas de juros de ativos financeiros semelhantes 462

4. Taxas de juros não refletem margens fixas na taxa base 462

5. Taxa de lucro e a taxa de juros 464

6. Taxas de juros e preços 464

VII. Uma Pesquisa Crítica das Teorias de Taxa de Juros 475

1. Teorias de taxa de juros têm duas dimensões 475

2. Smith, Ricardo e Mill 475

3. Marx 476

4. Teorias neoclássicas e keynesianas do nível de taxas de juros 480

i. Arbitragem iguala taxas de retorno 480

ii. Dois problemas adicionais: Níveis de taxa de juros e estrutura a termo 480

iii. Teoria neoclássica do nível de taxas de juros 480

iv. Teorias keynesianas e hicksianas do nível de taxas de juros 480

v. Teorias pós-keynesianas do nível de taxas de juros 482

5. Teorias neoclássicas e keynesianas da estrutura a termo de taxas de juros 483

i. Keynes e Hicks sobre a estrutura a termo 484

ii. Teorias pós-keynesianas da estrutura a termo 485

6. Síntese de Panico das abordagens clássica e keynesiana 485

VIII. Teorias do Mercado de Ações 488

1. Arbitragem e teoria financeira moderna 488

2. Arbitragem e avaliação de ações 488

Capítulo 11 - Competição Internacional e a Teoria das Taxas de Câmbio 491

I. Introdução 491

1. Teoria do comércio é uma parte crítica dos debates sobre custos e benefícios da globalização 491

2.Teoria e prática do neoliberalismo 492

3. Defensores do neoliberalismo 493

4. Críticos do neoliberalismo 493

5. Debate parece ser sobre concorrência perfeita versus concorrência imperfeita 495

6. Concorrência real não implica custos comparativos: Reposicionando o debate 495

II. As Fundamentações Teóricas da Política de Comércio Convencional 495

1. Teoria convencional do livre comércio 495

2. Duas premissas cruciais: Custos comparativos e pleno emprego 496

3. Custos comparativos 496

4. Pleno emprego 497

5. Resumo da teoria de comércio padrão 498

6. Problemas com a teoria de comércio padrão 498

III. Reações aos Problemas da Teoria de Comércio Padrão 500

1. Reação 1 aos problemas da teoria padrão: Ajustamento lento 500

2. Reação 2 aos problemas da teoria padrão: Introduzir imperfeições 500

IV. Princípio de Custos Comparativos de Ricardo 502

1. Concorrência real 502

2. Ricardo também parte de empresas em busca de lucro 502

3. Ricardo sobre consequências macroeconômicas do comércio desequilibrado 502

4. Taxas de câmbio fixas versus flexíveis 503

5. Transformação da regra de custos absolutos para a regra de custos comparativos 503

6. Mudança de Ricardo do comércio realizado por capitais para comércio realizado por nações 504

7. Exemplo numérico do ajuste ricardiano 505

V. Concorrência Real Implica Vantagem em Custos Absolutos 508

1. Introdução 508

2. O primeiro problema: Feedback de preços para custos 508

3. O segundo problema: Desequilíbrios comerciais e balança de pagamentos 509

4. A teoria clássica do livre comércio 509

5. Regulação de capitais em um contexto internacional 510

i. Preços de produção antes do comércio 510

ii. Custos comparativos 510

iii. Custos absolutos 511

iv. Caso de referência de composições técnicas iguais mas eficiências diferentes 511

v. Independência completa de custos comparativos de preços relativos no caso de referência 512

vi. Caso geral 512

vii. A decomposição de Smith 513

viii. Custos reais comparativos integrados 514

ix. Três possíveis resultados no caso clássico 2 x 2 514

x. O caso intermediário é o geral 516

xi. Bens comercializáveis e não comercializáveis 516

xii. Paridade do Poder de Compra e Lei do Preço Único 517

xiii. Paridade do Poder de Compra e componente composicional da taxa de câmbio real 519

xiv. Custos reais efetivos como proxies para custos reguladores 519

6. Balanços comerciais, fluxos de capital e balança de pagamentos 520

7. Resumo da abordagem clássica ao livre comércio 522

VI. Evidência Empírica 522

1. A persistência de modelos teóricos empiricamente fracos como guia para políticas 527

2. Evidência empírica sobre a relação entre taxas de câmbio reais e custos reais 528

3. Implicações da abordagem clássica para taxas de câmbio de longo prazo 532

Parte III: Dinâmica Macroeconômica Turbulenta

Capítulo 12 - O Surgimento e Declínio da Macroeconomia Moderna 539

I. Introdução 539

1. Macroeconomia como consequências agregadas de ações individuais 540

2. Tendências centrais versus mundos idealizados 540

3. Macroeconomia, propriedades emergentes e leis turbulentas 541

4. Macroeconomia neoclássica e agentes representativos 542

5. Dez questões críticas na análise macroeconômica 542

i. As características microeconômicas não precisam se traduzir 542

ii. A macro sempre se baseou no comportamento micro 542

iii. Muitas bases micro são consistentes com algum padrão macro dado 543

iv. A noção de equalização turbulenta requer ferramentas correspondentes 543

v. As dimensões temporais são diferentes: processos rápidos e lentos 543

vi. O crescimento é o estado normal 544

vii. Expectativas, reais e fundamentos estão relacionados reflexivamente 544

viii. Concorrência real implica curvas de demanda decrescente 545

ix. Concorrência real não implica mercado sempre em equilíbrio 546

x. Lei de Say e a divisão na tradição clássica sobre demanda externa e neutralidade da moeda 546

6. Contabilidade para demanda, oferta e capacidade agregadas 548

i. Três equilíbrios ex ante 548

ii. Equilíbrios ex post 549

iii. Equilíbrios de equilíbrio 549

iv. Dimensões temporais 549

v. Relação básica poupança-investimento 550

vi. Produção e capacidade 550

vii. Utilização normal da capacidade não implica Lei de Say 552

II. Macroeconomia Pré-Keynesiana 553

1. A substituição da economia clássica pela economia neoclássica 553

2. Raízes walrasianas da economia neoclássica 553

3. Ortodoxia neoclássica pré-keynesiana 554

i. Proposições ortodoxas centrais atacadas por Keynes 554

ii. Argumento neoclássico sobre oferta de pleno emprego 555

iii. Argumento neoclássico sobre demanda agregada e taxa de juros 556

III. A Revolução de Keynes 557

1. Experiência prática de Keynes após a Primeira Guerra Mundial 557

2. Nova formulação de Keynes 558

i. A produção leva tempo, portanto, é governada pelo lucro esperado 558

ii. A demanda agregada tem componentes autônomos 558

iii. A poupança se ajusta ao investimento 558

iv. Derivação da relação investimento-poupança e o multiplicador 559

v. Efeitos da lucratividade e das taxas de juros no nível de produção 559

3. A representação IS-LM de Keynes pela abordagem de Hicks 561

4. Ascensão e queda da teoria e política keynesiana 563

5. Ascensão e queda do modelo IS-LM/Curva de Phillips 563

IV. O Retorno da Economia Neo-Walrasiana 566

1. Monetarismo 567

i. A velha Teoria Quantitativa do Dinheiro 567

ii. A nova Teoria Quantitativa do Dinheiro 568

iii. Friedman sobre a Grande Depressão 568

2. A taxa natural de desemprego e inflação no contexto de expectativas adaptativas 569

i. O problema enfrentado pelas teorias macro nos anos 70 569

ii. Emprego friccional nas teorias keynesianas e neoclássicas 570

iii. Taxas naturais de emprego e desemprego 570

iv. Efeitos de curto e longo prazo de mudanças na demanda agregada 572

v. A ligação com a inflação 573

vi. Taxa de inflação não acelerada do desemprego 575

3. Expectativas racionais e a Nova Teoria Clássica 576

i. Papel das expectativas em Friedman e Phelps 576

ii. Os Novos Clássicos constroem sobre essa estrutura 576

iii. Expectativas hiper-racionais 577

iv. Lucas 578

4. Teoria do Ciclo de Negócios Real 580

i. Estrutura analítica do modelo da Teoria do Ciclo de Negócios Real 580

ii. Implicações de política da Teoria do Ciclo de Negócios Real 581

iii. Calibração para imitar alguns padrões reais versus teste econométrico 582

5. Economia Keynesiana Neoclássica 583

6. Economia comportamental convencional 584

V. Kalecki 584

VI. Economia Pós-Keynesiana 587

1. Introdução 587

2. Davidson 588

3. Ala Kaleckiana-Estruturalista da teoria pós-keynesiana 588

i. Godley 589

ii. Taylor 591

4. Temas gerais na teoria pós-keynesiana 594

i. Crescimento liderado por salários e crescimento liderado por lucros: resultados alternativos de curto prazo ou fases sucessivas de longo prazo? 596

ii. Limites de crescimento de longo prazo 596

iii. O desemprego pode ser eliminado por meio de política adequada 597

Capítulo 13 - Dinâmica Macroeconômica Clássica 598

I. Introdução 598

II. Uma Reconsideração da Teoria da Demanda Efetiva 599

1. As fundações microeconômicas da demanda efetiva 599

2. As implicações temporais da sequência do multiplicador 600

3. Crédito como combustível e dívida como consequência do multiplicador 603

4. A importância de uma taxa de poupança constante na teoria keynesiana 604

5. A relação entre utilização real e normal da capacidade 605

6. A relação entre resultados esperados e reais 607

7. Processos de ajuste em um contexto dinâmico 608

8. Demanda exógena no sistema harrodiano e o chamado Supermultiplicador sraffiano 610

9. Tendências determinísticas versus estocásticas 612

10. Implicações da endogeneidade da oferta de dinheiro para a teoria da taxa de juros 613

11. Demanda agregada e nível de preços 614

12. Recursos subutilizados como um fenômeno normal 614

III. Economia Clássica Moderna: A Centralidade do Lucro 615

1. O lucro regula tanto a oferta quanto a demanda 615

2. Endogeneidade da taxa de poupança empresarial 616

3. Lucro, financiamento do investimento e crescimento 618

i. Financiamento interno puro do investimento por cada empresa 618

ii. Financiamento interno agregado do investimento por toda a empresa 621

iii. Estabilidade do financiamento interno agregado 621

iv. A taxa de juros não é a variável de ajuste chave 622

v. A taxa líquida de lucro aumenta com a taxa geral de lucro 623

vi. Processo modificado de ajuste da taxa de juros 624

vii. Poupança das famílias 624

viii. Sensibilidade da taxa de poupança das famílias à taxa de juros não altera a dinâmica 625

ix. Crédito bancário privado 625

x. Crédito bancário fornece uma base para os ciclos 626

xi. Déficits governamentais e demanda estrangeira 627

4. Resumo da dinâmica clássica 628

i. Equilíbrio clássico 629

ii. Propriedades do equilíbrio clássico 629

iii. Nível de produção 632

5. Resumo da teoria clássica de crescimento 636

14. A Teoria dos Salários e do Desemprego 638

I. Introdução 638

II. Salários e Desemprego nas Teorias Econômicas 639

1. Teoria salarial neoclássica e pós-harrodiana 639

2. Teorias salariais kaleckianas e pós-keynesianas 641

3. Abordagens goodwinianas e pós-goodwinianas 641

i. Modelos pós-keynesianos pós-goodwinianos 642

ii. Modelos clássicos pós-goodwinianos 644

iii. Objeto deste capítulo 645

III. Interações Dinâmicas entre a Participação Salarial, a Taxa de Desemprego e a "Taxa Natural" de Crescimento Harrodiana 646

1. Teoria do salário real: Do micro ao macro estocástico 646

2. Responsividade da força de trabalho ao desemprego 648

3. A Curva Clássica 648

4. Determinantes da taxa de desemprego 650

5. Efeitos da produtividade e do crescimento da força de trabalho 650

IV. Taxas Normais Versus "Naturais" de Desemprego 660

V. A Relação entre a Curva Salarial Clássica e a Curva de Phillips 661

1. A curva de Phillips geral 662

2. Três respostas à pergunta original de Phillips 662

VI. Evidências Empíricas sobre Crescimento, Desemprego e Salários 663

VII. Resumo e Implicações da Dinâmica Macroeconômica Clássica 672

15. Dinheiro Moderno e Inflação 677

I. Dinheiro, Mercados e o Estado 677

II. Visões Cartalistas e Neo-Cartalistas do Dinheiro 680

1. Dinheiro, bancos e Babilônia 681

2. Innes 682

3. Knapp 684

4. Cartalismo Moderno 685

III. Finanças Governamentais Modernas 688

IV. Crescimento, Rentabilidade e Nível de Preços 692

1. A teoria clássica da concorrência estabelece apenas preços relativos 692

2. Dinheiro fiat puro em abordagens clássicas, monetaristas, keynesianas e pós-keynesianas 693

3. Níveis de preços determinados versus dependentes do caminho 694

4. Taxa máxima de crescimento 694

5. O trabalho não é a restrição 695

6. Taxa de utilização de crescimento 695

7. Determinantes da taxa de crescimento do capital real 696

V. Demand-Pull 697

1. Demanda excessiva e injeções de poder de compra 697

2. Novo poder de compra e mudança na produção nominal 698

VI. Resposta à Oferta 699

VII. A Teoria da Inflação sob Dinheiro Fiat 702

VIII. Evidências Empíricas 703

1. Estados Unidos 703

i. Crescimento do PIB nominal como função do poder de compra relativo 703

ii. Crescimento do produto real, lucratividade, poder de compra e utilização do crescimento 705

iii. Inflação nos Estados Unidos 705

2. Inflação em dez países (Handfas) 712

3. Inflação em escala mundial 712

4. Argentina 719

IX. Resumo e Comparação com a Taxa de Desemprego Não Aceleradora da Inflação 721

16. Crescimento, Rentabilidade e Crises Recorrentes 724

I. Introdução 724

1. Depressões recorrem 726

2. Depressões são negadas 728

3. Esboço do capítulo 728

II. Rentabilidade no Período Pós-Guerra 729

1. Taxas de lucro normais e reais 729

2. Produtividade e salários reais 730

3. Impacto na rentabilidade da supressão do crescimento salarial real 731

4. Taxa de retorno sobre o capital médio versus novos investimentos 731

5. O caminho extraordinário da taxa de juros no pós-guerra 731

6. A taxa de lucro da empresa e o grande boom após os anos 1980 734

III. Efeitos Globais da Crise Atual 736

1. Estados Unidos 736

2. Outros países desenvolvidos 737

3. Escala global 739

IV. Lições e Possibilidades de Política: Austeridade Versus Estímulo 740

V. Sobre o Papel da Teoria Econômica 745

17. Resumo e Conclusões 746

I. Introdução 746

1. Perfeição e imperfeição 747

2. Críticas internas 747

II. Implicações e Aplicações da Competição Clássica 747

1. Padrões legais apesar de comportamentos heterogêneos 748

2. Tendências de igualação como base para distribuições estáveis de taxas salariais e de lucro 749

3. Das distribuições de salários e taxas de lucro para a distribuição geral de renda 751

4. Aumento da desigualdade e a distribuição de renda de classe 755

III. Salários, Impostos e o Salário Social Líquido 755

IV. Piketty 756

V. Desenvolvimento e Subdesenvolvimento 759

Apêndices

Apêndice 2.1. Fontes e Métodos para o Capítulo 2 763

Apêndice 2.2. Tabelas de Dados para o Capítulo 2

(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)

Apêndice 4.1. Fluxos e Estoques de Produção nas Contas Nacionais 767

Apêndice 4.2. Cálculos Numéricos para Figuras 4.1–4.18 772

(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)

Apêndice 5.1. Citações de Pontos Chave na Teoria Monetária de Marx 782

Apêndice 5.2. Fontes e Métodos para o Capítulo 5 788

Apêndice 5.3. Tabelas de Dados para o Capítulo 5

(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)

Apêndice 6.1. Álgebra de Lucro e Trabalho Excedente 790

Apêndice 6.2. A Taxa de Lucro como uma Taxa Real 796

Apêndice 6.3. Estoques Brutos e Líquidos de Capital 801

Apêndice 6.4. Marx e Sraffa sobre Capital Fixo como um Produto Conjunto 804

Apêndice 6.5. Medição do Estoque de Capital 807

Apêndice 6.6. Medição da Utilização da Capacidade 822

Apêndice 6.7. Métodos e Fontes Empíricas 828

Apêndice 6.8. Tabelas de Dados para o Capítulo 6

(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)

Apêndice 7.1. Fontes e Métodos de Dados para o Capítulo 7 856

Apêndice 7.2. Tabelas de Dados para o Capítulo 7

(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)

Apêndice 8.1. Tabelas de Dados para o Capítulo 8

(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)

Apêndice 9.1. Álgebra Matricial da Teoria de Preços Clássicos 861

Apêndice 9.2. Fontes e Métodos para o Capítulo 9 867

Apêndice 9.3. Tabelas de Dados para o Capítulo 9

(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)

Apêndice 10.1. Fontes e Métodos para o Capítulo 10 873

Apêndice 10.2. Tabelas de Dados para o Capítulo 10

(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)

Apêndice 11.1. Fontes e Métodos de Dados para o Capítulo 11 875

Apêndice 11.2. Tabelas de Dados para o Capítulo 11

(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)

Apêndice 12.1. Fontes e Métodos para o Capítulo 12 881

Apêndice 12.2. Tabelas de Dados para o Capítulo 12

(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)

Apêndice 13.1. Estabilidade de Processos Multiplicadores 882

Apêndice 14.1. Dinâmica dos Modelos Clássicos e Goodwin 889

Apêndice 14.2. Fontes de Dados, Métodos e Regressões 892

Apêndice 14.3. Tabelas de Dados para o Capítulo 14

(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)

Apêndice 15.1. Fontes e Métodos para o Capítulo 15 895

Apêndice 15.2. Tabelas de Dados para o Capítulo 15

(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)

Apêndice 16.1. Fontes e Métodos para o Capítulo 16 898

Apêndice 16.2. Tabelas de Dados para o Capítulo 16

(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)

Apêndice 17.1. Fontes e Métodos para o Capítulo 17 900

Apêndice 17.2. Tabelas de Dados para o Capítulo 17

(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)

Nota sobre Abreviações 901

Referências 913

Índice de Autores 951

Índice de Assuntos 961

Lista de Figuras:

2.1 Índice de Produção Industrial dos EUA, 1860–2010 57

2.2 Índice de Investimento Real dos EUA, 1832–2010 57

2.3 PIB Real por Capita dos EUA, 1889–2010 58

2.4A Ciclos Econômicos, 1831–1866 58

2.4B Ciclos Econômicos, 1867–1902 59

2.4C Ciclos Econômicos, 1903–1939 59

2.5 Produtividade Manufatureira dos EUA e Salário Real do Trabalhador de Produção, 1889–2010 (1889 = 100) 60

2.6 Índice de Custo Unitário de Mão de Obra Real na Produção Manufatureira dos EUA, 1889–2010 61

2.7 Taxa de Desemprego dos EUA, 1890–2010 62

2.8 Índices de Preços no Atacado dos EUA e do Reino Unido, 1780–2010 (1930 = 100, Escala Logarítmica) 63

2.9 Índices de Preços no Atacado dos EUA e do Reino Unido, 1780–1940 (1930 = 100, Escala Logarítmica) 64

2.10 Preços no Atacado dos EUA e do Reino Unido em Onças de Ouro, 1790–2010 (1930 = 100, Escala Logarítmica) 64

2.11 Taxa de Lucro Corporativo nos EUA 1947–2011 66

2.12 Taxas Médias de Lucro na Produção Manufatureira dos EUA 1960–1989 67

2.13 Taxas Incrementais de Lucro na Produção Manufatureira dos EUA 1960–1989 68

2.14 Preços Totais Normalizados de Produção: Lucro versus Custo Unitário Total da Mão de Obra, EUA 1972 (Setenta e uma Indústrias) 70

2.15 PIB per Capita de Regiões do Mundo em 1990, Dólares Internacionais Geary–Khamis (Escala Logarítmica) 70

2.16 PIB per Capita dos Quatro Países Mais Ricos e dos Quatro Países Mais Pobres, Dólares Internacionais Geary–Khamis (Escala Logarítmica) 71

2.17 Razão do PIB per Capita dos Quatro Países Mais Ricos para os Quatro Países Mais Pobres, Dólares Internacionais Geary–Khamis (Escala Logarítmica) 72

3.1 Escolha Restrita pelo Orçamento 91

3.2 Aumento no Preço do Bem Necessário 92

3.3 Mudança no Gasto Relativo à Mudança na Renda, Caso I 94

3.4 Participação no Gasto em Bens Necessários, Caso I 94

3.5 Curva de Engel para Bens Necessários, Caso I 94

3.6 Propensão Discreta ao Consumo, Caso II 94

3.7 Curva de Engel para Bens Necessários, Caso II 95

3.8 Participação Empírica no Gasto com Alimentação (Orçamentos da Classe Trabalhadora, Reino Unido, 1904) 95

3.9 Curva de Engel Empírica para Alimentação (Orçamentos da Classe Trabalhadora, Reino Unido, 1904) 95

3.10 Curvas de Demanda para Bens Necessários (x1), Quatro Fundamentos Micro Diferentes 99

3.11 Curvas de Demanda para Bens Luxuosos (x2), Quatro Fundamentos Micro Diferentes 100

3.12 Equilíbrio como um Estado Alcançado (Ajuste Monótono Estável) 104

3.13 Equilibração como Gravitação Turbulenta (Ajuste Monótono Estável com Ruído) 105

3.14 Equilíbrio como Crescimento Turbulento (Ajuste Monótono Estável ao Redor de um Caminho de Crescimento, com Choques) 106

3.15 Micro Independência de Propriedades Macro Emergentes 111

4.1 Produtividade por Horas Trabalhadas em Diferentes Intensidades de Trabalho, para um Turno de Referência de uma Dada Tecnologia 136

4.2 Produção por Horas Trabalhadas em Diferentes Intensidades de Trabalho, para um Turno de Referência de uma Dada Tecnologia 137

4.3 Coeficiente de Trabalho por Horas Trabalhadas em Diferentes Intensidades de Trabalho, para um Turno de Referência de uma Dada Tecnologia 137

4.4 Coeficiente de Máquinas por Horas Trabalhadas em Diferentes Intensidades de Trabalho, para um Turno de Referência de uma Dada Tecnologia 138

4.5 Produção Diária a partir de Diferentes Combinações de Turnos Totalizando 20 Horas por Dia, na Intensidade Máxima de Trabalho 139

4.6 Produtos Médio e Marginal do Trabalho da Curva de Saída Técnica Máxima (10:10) 141

4.7 Função de Produção Neoclássica de Curto Prazo (Saída Bruta versus Serviços de Trabalho, com um Estoque de Máquinas Dado) 144

4.8 Produção por Hora na Função de Produção Neoclássica (Saída Bruta por Hora versus Capital por Hora, com um Estoque de Máquinas Dado) 144

4.9 Produção versus Emprego, para Turnos de 8 Horas Operados até a Capacidade de Engenharia (Dois Turnos e Meio) 145

4.10 Produção por Trabalhador versus Máquinas por Trabalhador, para Turnos de 8 Horas Operados até a Capacidade de Engenharia (Dois Turnos e Meio) 145

4.11 Produção versus Horas Trabalhadas, para Turnos de 8 Horas Operados até a Capacidade de Engenharia (Dois Turnos e Meio) 146

4.12 Produção por Trabalhador por Hora versus Máquinas por Trabalhador por Hora, para Turnos de 8 Horas Operados até a Capacidade de Engenharia (Dois Turnos e Meio) 146

4.13 Produção por Trabalhador por Hora versus Horas de Máquina por Trabalhador por Hora, para Turnos de 8 Horas Operados até a Capacidade de Engenharia (Dois Turnos e Meio) 147

4.14 Coeficientes de Produção versus Produção para Turnos de 8 Horas Operados com Intensidade Normal até a Capacidade de Engenharia (Dois Turnos e Meio) 151

4.15 Curvas Típicas de Custos nas Três Principais Tradições Econômicas 153

4.16 Custos Médios e Marginais com Salário Pago por Trabalhador, com Intensidade Normal para Turnos de 8 Horas até a Capacidade de Engenharia (Dois Turnos e Meio) 155

4.17 Custos Médios e Marginais com Salário Pago por Hora, com Intensidade Normal para Turnos de 8 Horas até a Capacidade de Engenharia (Dois Turnos e Meio) 156

4.18 Lucro Total com Diferentes Acordos Salariais, com Intensidade Normal para Turnos de 8 Horas até a Capacidade de Engenharia (Dois Turnos e Meio) 157

4.19 Custo Unitário de Mão de Obra Automotiva 162

4.20 Custo Marginal de Mão de Obra Automotiva 162

4.21 Custo Médio de Mão de Obra Automotiva 162

4.22 Custo Marginal Automotivo 163

4.23 Curvas de Custo Escolhidas por 94% dos Empresários Pesquisados 163

Plate 1 Dentes de Cachorro, Nova Bretanha 170

Plate 2 Moedas Antigas Dinheiro Ching, China (232)

Pingente de caixa de tartaruga, usado em presentes ou em negociações comuns (179)

Pwomondap, Ilha Rossell, uma das moedas mais comuns na ilha (184)

Dinheiro de perna de besouro, Ilha San Matthias (130) 171

Plate 3 Moeda de Sal, Abissínia 172

Plate 4 Conchas, Uganda 172

5.1 Preços do Ouro nos EUA e no Reino Unido (Escala Logarítmica, 1930 = 100) 187

5.2 Índices de Preços no Atacado no Reino Unido em Libras Esterlinas, Dólares Americanos e Onças de Ouro (Escala Logarítmica, 1930 = 100) 187

5.3 Índices de Preços no Atacado nos EUA e no Reino Unido, 1790–1940 (Escala Logarítmica, 1930 = 100) 188

5.4 Índices de Preços no Atacado nos EUA e no Reino Unido, 1790–2010 (Escala Logarítmica, 1930 = 100) 189

5.5 Índices de Preços no Atacado no Reino Unido em Onças de Ouro e Preço em Libras Esterlinas do Ouro, 1790–2009 (Escala Logarítmica, 1930 = 100) 198

5.6 Índices de Preços no Atacado nos EUA em Onças de Ouro e Preço em Dólares Americanos do Ouro, 1800–2009 (Escala Logarítmica, 1930 = 100) 199

6.1 Taxas de Lucro Corporativo e Não Corporativo 246

6.2 Medidas de Rentabilidade Corporativa Corrigidas para Juros Imputados e Inventários versus Medidas NIPA Convencionais 249

6.3 Razões de Componentes que Explicam a Diferença entre Taxas de Lucro Corrigidas e Convencionais 250

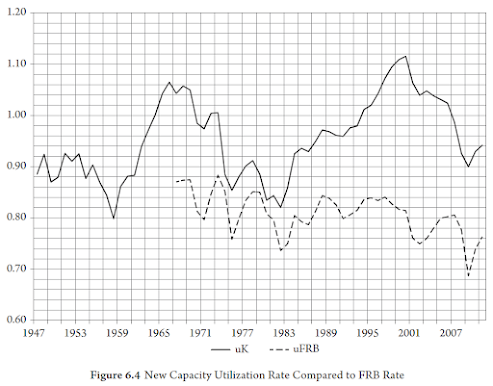

6.4 Taxa de Utilização de Nova Capacidade Comparada à Taxa do FRB 251

6.5 Taxas de Lucro Corporativo em Capacidade Normal, Medidas Corrigidas versus Medidas Convencionais 252

6.6 Proxies para Taxas de Lucro Corporativo em Capacidade Normal 253

6.7 Taxas de Lucro Incrementais Corporativas Corrigidas Atuais e Medidas de Proxy NIPA (Numericamente, Taxas Atuais = Taxas Reais) 255

7.1 Estrutura de Custos na Indústria A (Condições Únicas ou Coiguais de Produção) 266

7.2 Estrutura de Custos na Indústria B (Agricultura ou Mineração) 267

7.3 Estrutura de Custos na Indústria C (Tecnologias Mais Antigas versus Mais Novas) 267

7.4 Efeito nas Taxas de Lucro da Concorrência dentro de uma Indústria 268

7.5 Efeito nas Taxas de Lucro da Concorrência entre Indústrias 269

7.6 Igualação das Taxas de Lucro ao Longo de um "Ciclo de Anos Magros e Gordos" 269

7.7 A Concorrência Pode Dar Origem a Diferenças Persistentes nas Taxas de Lucro Nacionais 270

7.8 Curvas de Custo em Andrews e Brunner 275

7.9 Equilíbrio de Longo Prazo de Harrod versus Concorrência Monopolística 280

7.10 Visão de Andrews sobre o Espectro Empírico de Custos Unitários em Relação à Escala da Planta 284

7.11 Variação no Preço de Venda versus Variação no Custo Unitário de Mão de Obra, EUA 1923–1950 (Razão de Cada Variável em 1950 para seu Valor em 1923) 287

7.12 Variação no Preço de Venda versus Variação no Custo Unitário de Mão de Obra, Reino Unido 1954–1963 (Razão de Cada Variável em 1963 para seu Valor em 1954) 287

7.13 Taxas Médias e Incrementais de Lucro na Manufatura Mundial, 1970–1989 303

7.14 Taxas Médias e Incrementais de Lucro na Manufatura dos EUA, 1960–1989 304

7.15 Taxas Médias de Lucro em Indústrias dos EUA, 1987–2005 306

7.16 Desvios das Taxas de Lucro da Indústria dos EUA em Relação à Média 307

7.17 Taxas Incrementais de Lucro em Indústrias dos EUA, 1987–2005 308

7.18 Desvios das Taxas Incrementais de Lucro da Indústria dos EUA em Relação à Média 309

7.19 Desvios das Taxas de Lucro na Manufatura Grega em Relação à Taxa Média, 1962–1991 310

7.20 Desvios das Taxas Incrementais de Lucro na Manufatura Grega em Relação à Taxa Incremental Média, 1962–1991 311

7.21 Indústrias da OCDE, Desvios das Taxas Incrementais de Lucro de sua Média (Usando Taxas de Câmbio PPP) 312

7.22 Taxas de Lucro como Função do Preço de Venda 317

7.23 Escolha de Técnica na Competição Real sobre o Espaço de Possibilidades de Inovação Neutra 324

7.24 Escolha de Técnica sob Competição Real sobre o Espaço de Possibilidades de Inovação Direcionada 324

7.25 Dois Caminhos Possíveis para a Taxa de Lucro 325

8.1 Percursos de Preços de Indústrias Concentradas e Não Concentradas 371

8.2 Percentagem de Aumentos de Preços ou Ausência de Diminuições durante Contrações, em Relação à Concentração 372

8.3 Taxa de Lucro sobre o Patrimônio Líquido versus CR8, Quarenta e Duas Indústrias 374

8.4 Taxa de Lucro sobre o Patrimônio Líquido versus CR8, Dados Agrupados 375

8.5 Taxa de Lucro sobre Ativos (%) 376

8.6 Taxas de Retorno e Concentração (CR4), 1963 e 1969 377

9.1 Preços de Mercado Total Normalizados versus Preços Diretos Totais, Estados Unidos 396

9.2 Razões de Preço de Mercado–Preço Direto (Setenta e Uma Indústrias) 397

9.3 Exemplo Numérico de Três Setores 405

9.4 Razões Integradas de Produção–Capital em Relação ao Padrão, Estados Unidos, 1998 (Modelo de Capital Circulante) 407

9.5 Razões Integradas de Produção–Capital para Quatro Indústrias Excepcionais (Modelo de Capital Circulante) 408

9.6 Razões de Preço Padrão–Trabalho, Estados Unidos, 1998 (Modelo de Capital Circulante) 409

9.7 Preços Padrão para Quatro Indústrias Excepcionais, Estados Unidos, 1998 (Modelo de Capital Circulante) 410

9.8 Curva Real de Salários–Lucros, Estados Unidos, 1998 (Modelo de Capital Circulante) 410

9.9 Razões Integradas de Produção–Capital em Relação ao Padrão, Estados Unidos, 1998 (Modelo de Capital Fixo) 411

9.10 Razões de Preço Padrão–Trabalho, Estados Unidos, 1998 (Modelo de Capital Fixo) 412

9.11 Razões Integradas de Produção–Capital e Preços Padrão para as Quatro Indústrias Anteriormente Excepcionais, Estados Unidos, 1998 (Modelo de Capital Fixo) 413

9.12 Curva Real de Salários–Lucros, Estados Unidos, 1998 (Modelo de Capital Fixo) 413

9.13 Medidas de Distância de Desvios de Preço Padrão–Tempo de Trabalho, Estados Unidos, 1998 (Modelos de Capital Circulante e Fixo) 414

9.14 Elasticidades das Medidas de Distância, Desvios de Preço Padrão de Produção–Tempo de Trabalho, Estados Unidos, 1998 (Modelos de Capital Circulante e Fixo) 415

9.15 Preços de Produção versus Preços Diretos 416

9.16 Preços de Produção versus Preços de Mercado 417

9.17 Exemplo Numérico, Preço de Produção–Preço Direto e Preço de Mercado–Preço Direto 420

9.18 Razões de Preço de Produção–Preço Direto (Setenta e Uma Indústrias) 421

9.19 Curvas Reais de Salários–Lucros, 1947–1972 423

9.20 Duas Curvas Lineares de Salários–Lucros 432

9.21 Função de Produção Substituta de Samuelson e Fronteira de Salários–Lucros 433

9.22 Duas Curvas Não Lineares de Salários–Lucros 434

10.1 Taxas Incrementais de Lucro, Bancos versus Todas as Indústrias Privadas, 1988–2005 462

10.2 Taxa de Juros de Empréstimos Bancários e Rendimento de Títulos Corporativos 463

10.3 Taxas de Juros Curtas e Longas nos EUA 463

10.4 Taxas de Juros Curtas e Longas nos EUA Relativas à Taxa de Desconto 464

10.5 Taxa de Lucro Empresarial e Taxa Prime Bancária 465

10.6 Taxa de Juros e o Nível de Preços, 1857–2011 465

10.7 Preço Relativo das Finanças, 1857–2011 466

10.8 Taxa de Juros Real e seu Valor Filtrado por HP, 1857–2011 467

10.9 Rendimento de Dividendos versus Rendimento de Títulos, 1871–2011 468

10.10 Taxas de Retorno de Títulos e Ações, 1926–2010 469

10.11 Taxa de Retorno Atual de Ações versus Taxas Incrementais de Lucro Corporativo Ajustadas e NIPA, 1948–2011 470

10.12 Taxa de Retorno Atual de Ações versus Taxa de Lucro Média Corporativa e Taxa de Desconto Real de Shiller 2014 472

10.13 Preço Real Atual das Ações versus Preço Racional EMH e Preço Warrantizado Clássico, 1948–2011 474

11.1 A Dualidade Ricardiana 508

11.2 Balanços Comerciais em Países Principais, 1960–2009 (Exportações/Importações) 524

11.3 Taxas de Câmbio Efetivas Reais (Base PPI), Estados Unidos e Japão, 1960–2009 526

11.4 Taxa de Câmbio Efetiva Real dos EUA e Custos Unitários Efetivos Reais Ajustados 530

11.5 Taxa de Câmbio Efetiva Real do Japão e Custos Unitários Efetivos Reais Ajustados 530

11.6 Lei do Preço Único no Nível Agregado, Estados Unidos e Japão, 1960–2009 531

11.7 Balança Comercial dos EUA, Taxa de Câmbio Real e PIB Relativo, 1960–2009 534

12.1 Produção, Custos e Capacidade Normal 552

12.2 Resultado do Pleno Emprego Neoclássico 556

12.3 Ajuste Poupança–Investimento Neoclássico de Hicks 557

12.4 Resumo IS–LM de Hicks dos Principais Argumentos de Keynes 562

12.5 Curva de Phillips, Estados Unidos, 1955–1970 564

12.6 Taxas de Inflação e Desemprego nos EUA, 1955–1970 e 1971–1986 565

12.7 Curva de Phillips, Estados Unidos, 1971–1981 565

12.8 Curva de Phillips, Estados Unidos, 1955–2010 566

12.9 Expectativas de Curto e Longo Prazo, Curva de Phillips Augmentada por Expectativas 574

13.1 Processo Multiplicador Keynesiano com um Aumento Temporário no Nível de Investimento 602

13.2 Processo Multiplicador Keynesiano com um Aumento Permanente no Nível de Investimento 602

13.3 Processo Multiplicador Generalizado com um Aumento Temporário no Investimento 605

13.4 Processo Multiplicador Generalizado com um Aumento Permanente no Investimento 606

13.5 Taxas Normais de Lucro, Juros e Lucro Empresarial 623

13.6 Acumulação Clássica 631

13.7 Percursos Real e de Equilíbrio da Produção 633

13.8 Efeito de uma Queda Permanente na Taxa de Lucro 634

13.9 Efeito de um Aumento Temporário na Lucratividade ou Poder de Compra 634

13.10 Efeitos da Demanda Excessiva Persistente no Nível e Tendência da Produção 635

14.1 Salário Médio Real por Trabalhador 647

14.2 A Curva Clássica 649

14.3 Efeitos de um Impulso Temporário na Demanda na Participação Salarial, Desemprego e Taxa de Lucro da Capacidade Normal 654

14.4 Efeitos de um Impulso Temporário na Demanda nas Taxas de Crescimento 655

14.5 Efeitos de um Impulso Temporário na Demanda nos Níveis de Produção, Emprego, Salários Reais e Produtividade em Relação aos Valores de Referência 655

14.6 Efeitos de um Impulso Sustentado na Demanda na Participação Salarial, Desemprego e Taxa de Lucro da Capacidade Normal 656

14.7 Efeitos de um Impulso Sustentado na Demanda nas Taxas de Crescimento 657

14.8 Efeitos de um Impulso Sustentado na Demanda nos Níveis de Produção, Emprego, Salários Reais e Produtividade em Relação aos Valores de Referência 657

14.9 Percurso Teórico da Participação Salarial versus Desemprego 659

14.10 Crescimento do PIB Nominal e Nível da Participação Salarial, Estados Unidos, 1948–2011 664

14.11 Medidas de Desemprego, Estados Unidos, 1948–2011 664

14.12 Percurso Empírico da Participação Salarial versus Intensidade do Desemprego, Estados Unidos, 1948–2011 665

14.13 Taxa de Variação da Participação Salarial versus Intensidade do Desemprego, Estados Unidos, 1949–2011 666

14.14 Valores Filtrados por HP(100), Taxa de Variação da Participação Salarial versus Intensidade do Desemprego, Estados Unidos, 1949–2011 667

14.15 Inflação e Crescimento da Produtividade, Estados Unidos, 1948–2011 670

14.16 Valores Filtrados por HP(100), Taxa de Variação dos Salários Reais versus Intensidade do Desemprego, Estados Unidos, 1949–2011 670

14.17 Valores Filtrados por HP(100), Taxa de Variação dos Salários Nominais versus Intensidade do Desemprego, Estados Unidos, 1949–2011 671

15.1 Nível de Preços ao Consumidor, Estados Unidos, 1774–2011 696

15.2A Taxas de Crescimento da Produção Real, Principais Indústrias dos EUA, 1987–2010 701

15.2B Taxas de Crescimento da Produção Real, Principais Indústrias dos EUA, 1987–2010 701

15.3 Crescimento do PIB Nominal e Poder de Compra Relativo Novo, 1950–2010 704

15.4 Crescimento do PIB Nominal versus Poder de Compra Relativo Novo 704

15.5 Crescimento da Produção Real versus a Taxa Líquida Real de Retorno sobre Novo Capital 706

15.6 Mudança na Produção Real versus Mudança nos Lucros Brutos Reais 706

15.7 Curvas do Tipo Phillips Clássica e Convencional, 1948–2010 707

15.8 Curvas do Tipo Phillips Clássica e Convencional, 1948–1981 708

15.9 Curvas do Tipo Phillips Clássica e Convencional, 1982–2010 710

15.10 Taxas Normalizadas de Inflação e Utilização do Crescimento 711

15.11 Tendência HP(100) da Taxa Líquida Incremental de Lucro 711

15.12 Inflação Mundial versus Crescimento do Crédito Privado e Público, 1970–1988 718

15.13 Inflação Mundial versus Crescimento do Crédito Privado e Público Total, 1988–2011 719

15.14 Crescimento Total do Crédito na Argentina e Crescimento do PIB Nominal 720

15.15 Crescimento Total do Crédito e Inflação 720

15.16 Inflação e Desvalorização da Moeda 721

16.1 Ondas Douradas dos EUA e do Reino Unido, 1786–2010 (1930 = 100) Desvios das Tendências Cúbicas Temporais 727

16.2 Taxas de Lucro Atuais e Normais e Participações nos Lucros 729

16.3 Salários Reais por Hora e Produtividade, Setor Empresarial dos EUA, 1947–2012 (1982 = 100) 731

16.4 Taxas de Lucro Reais Atuais e Contrafactuais das Corporações dos EUA, 1947–2011 732

16.5 Taxas Médias Corporativas e Taxas Incrementais Atuais (Reais) Suavizadas de Lucro 732

16.6 Taxa de Juros dos EUA, 1947–2011 (Letra do Tesouro a 3 Meses) 733

16.7 Taxas de Juros de Curto Prazo dos EUA e da OCDE, 1960–2011 734

16.8 Taxas Médias Líquidas Atuais e Incrementais Reais de Lucro, Corporações dos EUA, 1947–2011 735

16.9 Índice de Endividamento das Famílias em Relação à Renda, Estados Unidos, 1975–2011 735

16.10 Índice de Serviço da Dívida das Famílias, 1980–2012 736

17.1 A Crise Global de 2007 à Luz das Longas Ondas Passadas 749

17.2 Distribuição de Renda Pessoal abaixo de US$ 200.000, Probabilidade Cumulativa a Partir do Alto 752

17.3 Distribuição de Renda Pessoal acima de US$ 200.000, Probabilidade Cumulativa a Partir do Alto 753

Apêndices

6.6.1 Utilização da Capacidade, Corporações dos EUA 1947–2011 e Todas as Indústrias do FRB 827

6.7.1 Componente Equivalente a Salários da Renda dos Proprietários 833

6.7.2 Efeito do Ajuste Equivalente a Salários nas Taxas de Lucro Setoriais 834

6.7.3 Taxas de Depreciação Teóricas e de Consenso 844

6.7.4 Efeitos dos Valores Iniciais no Percurso do Estoque de Capital 846

6.7.5 Taxas Alternativas de Aposentadoria e Depreciação 847

6.7.6 Efeitos das Taxas Alternativas de Depleção nos Níveis de Estoques de Capital 847

6.7.7 Efeitos das Taxas Alternativas de Depleção nos Níveis Relativos de Estoques de Capital 848

6.7.8 Estoque Líquido Histórico Corporativo da BEA Comparado ao Valor Contábil do IRS 850

6.7.9 Estoque de Capital Fixo Líquido Atualizado para o Custo Atual Corporativo Ajustado para a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial 850

6.7.10 Estoques Finais de Capital Fixo Bruto e Líquido Atualizados, Setor Corporativo 851

13.1.A Quatro Resultados Diferentes para o Multiplicador Geral 884

13.1.B A Taxa de Poupança Endógena no Multiplicador Generalizado 887

Listas de Tabelas

3.1 Elasticidades Médias 100

3.2 Durações dos Ciclos de Igualação das Taxas de Lucro Incrementais, Manufatura dos EUA, 1960–1989 106

3.3 Tipologia Proposta de Velocidades de Ajuste 109

4.1 Igualdade entre o Superávit Operacional Bruto do NIPA e o Superávit Bruto Clássico 126

4.2 Estoques Físicos, Fluxos e Funções de Produção para Dois Turnos e Meio Totalizando 20 Horas 143

4.3 Coeficientes de Produção 150

4.4 Curvas de Custo 155

6.1 Produto Zero com uma Jornada de Trabalho de 4 Horas (Salário Diário wr = 4cn + 1ir) 214

6.2 Sem Lucro Agregado com um Produto Zero, com pcn = 0.7, pir = 5.25 214

6.3 Sem Lucro Agregado com um Produto Zero, com Diferentes Preços pcn = 0.795, pir = 3.977 215

6.4 Lucro Agregado com um Produto Zero e Preços de Venda (pcn = 1.591, pir = 7.955) Superiores aos Preços de Compra (pcn = 0.795, pir = 3.977) 215

6.5 Produto Excedente Agregado para uma Jornada de Trabalho de 8 Horas (Salário Diário wr = 4cn, 1ir) 216

6.6 Lucro Agregado com um Produto Excedente Positivo, com pcn = 0.7, pir = 5.25 216

6.7 Lucro Agregado com um Produto Excedente Positivo, com Preços de Venda pcn =1.4, pir = 10.50 Maiores do que os Preços de Compra pcn = 0.7,pir = 5.25 218

6.8 Três Conjuntos de Preços Relativos 218

6.9 Lucros Agregados Usando o Conjunto de Preços D 219

6.10 Lucros Agregados Usando o Conjunto de Preços C 219

6.11 Lucro Agregado Usando o Conjunto de Preços M 219

6.12 Novo Lucro Decorrente de Transferências entre o Circuito de Receita e o Circuito de Capital 222

6.13 Nenhum Novo Lucro com Transferências dentro do Circuito de Capital, Caso I 223

6.14 Nenhum Novo Lucro com Transferências dentro do Circuito de Capital, Caso II 223

6.15 Redução Líquida no Lucro Agregado de Transferências entre o Circuito de Receita e o Circuito de Capital 223

6.16 Lucro Agregado como o Preço do Produto Excedente 224

6.17 Usos do Produto Excedente 225

6.18 Estrutura de Produção da Indústria Composta Marxiana (Multiplicador do Setor de Milho = 1.0532, Multiplicador do Setor de Ferro = 0.8582) 228

6.19 Três Conjuntos de Preços Relativos 228

6.20 Lucro Agregado Usando o Conjunto de Preços D na Indústria Composta Marxiana 229

6.21 Lucro Agregado Usando o Conjunto de Preços C na Indústria Composta Marxiana 229

6.22 Lucro Agregado Usando o Conjunto de Preços M na Indústria Composta Marxiana 229

6.23 Decomposição das Taxas Médias de Mudança das Taxas de Lucro Corporativas dos EUA e Componentes 252

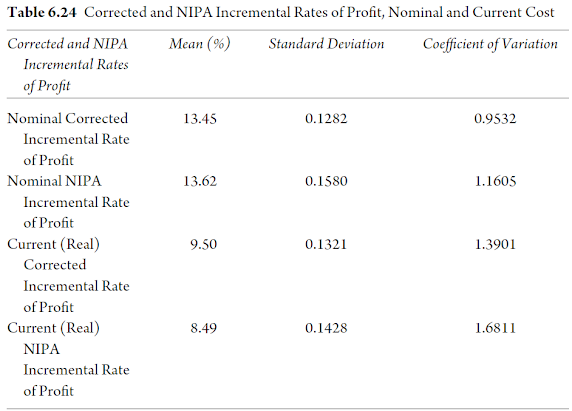

6.24 Taxas de Lucro Incrementais Corrigidas e do NIPA, Nominais e a Custo Atual 256

7.1 A Competição Dentro de uma Indústria Iguala Preços e Desiguala Taxas de Lucro 263

7.2 Efeitos de Cortes de Preço Universalmente Adotados nas Taxas de Lucro Relativas 263

7.3 Resumo das Características da Concorrência Real 271

7.4 Idade e Produtividade do Trabalho de Fábricas Existente 285

7.5 Diferenças de Produtividade entre as Melhores Práticas e Técnicas Médias 286

7.6 Efeitos de Cortes Parciais de Preços nas Taxas de Lucro Relativas 291

7.7 Taxas de Lucro e Risco por Tamanho da Empresa, 1970–1989 292

7.8 Regressões Básicas para Empresas Não Financeiras (Variáveis em Dólares de 2005) 294

7.9 Implicações das Regressões Básicas para Custos, Lucros e Tamanho da Empresa 295

7.10 Dois Concorrentes C e D1 a um Preço Inicial de Julgamento de $100 315

7.11 Dois Concorrentes C e D2 a um Preço Inicial de Julgamento de $100 315

7.12 Concorrentes C, D1 e D2 a um Preço que Dá a D2 a Taxa de Lucro Mais Alta 315

7.13 Estoques e Fluxos Totais no Caso Inicial de Capital Circulante 319

7.14 Forma do Coeficiente de Estoques e Fluxos no Caso Inicial de Capital Circulante 319

7.15 Custos Setoriais, Preços e Taxas de Lucro no Caso Inicial de Capital Circulante 319

7.16 Forma de Coeficientes de Métodos Alternativos de Produção de Ferro 320

7.17 Custos Setoriais, Preços e Taxas de Lucro dos Métodos Existentes e Alternativos de Produção de Ferro a Preços Pré-existentes 320

7.18 Custos Setoriais, Preços de Produção e Taxa Geral de Lucro Usando Ferro Alternativo 1 321

7.19 Custos Setoriais, Preços de Produção e Taxa Geral de Lucro Usando Ferro Alternativo 2 321

7.20 Possibilidades de Inovação e Escolha de Técnica 323

8.1 Comparação de Teorias de Competição 369

8.2 Taxa de Lucro sobre o Patrimônio, por Grau de Concentração e Barreiras à Entrada 375

8.3 Convergência para Médias Taxas de Lucro nas Amostras de Bain, Stigler e Mann 376

9.1 Fluxos Diretos e Totais de Tempo de Trabalho 383

9.2 Produção Simples de Mercadorias com Preços de Mercado Arbitrários 383

9.3 Produção Simples de Mercadorias com Ingressos Iguais por Hora 384

9.4 Produção Capitalista de Mercadorias com Salários e Taxa de Lucro Iguais e Preços de Produção 385

9.5 Razões Lucro/Salário em Países Avançados 388

9.6 Distribuição de Razões Diretas e Integradas Lucro/Salário, Estados Unidos, 1998 388

9.7 Efeitos de Mudanças em Unidades em Regressões e Medidas de Distância 390

9.8 Medidas Alternativas da Distância entre Preços e Preços Diretos 394

9.9 Preços de Mercado e Preços Diretos na Economia dos EUA, 1947–1998 396

9.10 Mudanças nas Razões de Preços de Mercado para Preços Diretos na Economia dos EUA, por Intervalo de Tempo 398

9.11 Variações na Produção, Pagamento e Preços Relativos ao Longo de Quatro Ciclos Econômicos nos EUA, 1919–1938 399

9.12 Produção e Preços Relativos ao Longo de Trinta e Um Ciclos Econômicos nos EUA, 1856–1969 400

9.13 Preços de Produção à Taxa de Lucro Observada e Preços Diretos, Modelo de Capital Fixo, Economia dos EUA, 1947–1998 417

9.14 Preços de Mercado e Preços de Produção à Taxa de Lucro Observada, Modelo de Capital Fixo, Economia dos EUA, 1947–1998 418

9.15 Resolvendo o Quebra-Cabeça da Distância entre Preço de Mercado e Preço Direto 418

9.16 Médias de Distância entre Preços de Mercado, Preços de Produção à Taxa de Lucro Observada e Preços Diretos (Modelo de Capital Fixo, Economia dos EUA, 1947–1998) 419

9.17 Mudanças nas Razões de Preços de Produção para Preços Diretos na Economia dos EUA, por Intervalo de Tempo 422

9.18 Taxas de Lucro Padrão de Capacidade Máxima, Estados Unidos, 1947–1998 423

9.19 Taxas de Lucro Máximas Reais Atuais e Padrão de Capacidade Normal, Estados Unidos, 1947–1998 423

10.1 Retornos Totais Médios Anuais (%), 1926–2010 469

10.2 Risco e Retorno no Mercado de Ações e Setor Corporativo, 1948–2011 471

11.1 Uma Situação Inicial de Vantagem Absoluta 505

11.2 Ajuste Ricardiano por Meio de Taxas de Câmbio Flexíveis 506

11.3 Ajuste Ricardiano por Meio de Mudanças nos Níveis de Preços Nacionais 506

11.4 Mudanças nas Taxas de Câmbio e Níveis de Preços Relativos, Países com Alta Inflação 527

11.5 Resultados do ECM para o Japão, 1962–2008, Variável Dependente = LRXR1JP 532

11.6 Resultados do ECM para os Estados Unidos: 1962–2008, Variável Dependente = LRXR1US 532

13.1 Efeitos de Mudanças em Variáveis Básicas na Rentabilidade e Crescimento 631

14.1 Respostas de Ajuste Completo Alternativas a um Aumento Temporário na Demanda Agregada 652

14.2 Três Abordagens para a Teoria do Desemprego 661

14.3 Efeitos da Inflação e do Crescimento da Produtividade na Curva de Phillips de Salários Nominais 671

15.1 Crescimento do PIB Nominal versus Poder de Compra Relativo 705

15.2 Resultados Econométricos do Modelo Clássico de Inflação de Handfas 713

16.1 Taxas de Crescimento de Taxas de Lucro Corporativas Normais e Participação nos Lucros 730

Apêndices

2.1.1 PIB per capita dos Quatro Países Mais Ricos e Mais Pobres (Dólares Internacionais de Geary-Khamis de 1990) 766

4.2.1 Produtividade, Produção e Coeficientes de Produção para Intensidade i = 1 773

4.2.2 Fronteira de Possibilidades de Produção e Combinações de Deslocamento em Intensidade Máxima (i = 1) 776

4.2.3 Padrões de Produção para Comprimentos e Intensidade Normalmente Sociais (i = 0,80) 777

4.2.4 Curvas de Custo e Lucro 779

6.1.1 Fluxos Físicos de Insumo-Produto, Jornada de Trabalho de 4 Horas 792

6.1.2 Fluxos Físicos de Insumo-Produto, Jornada de Trabalho de 8 Horas 792

6.3.1 Estoques Brutos, Estoques Líquidos e Rentabilidade 803

6.7.1 PIB versus PNB, Estados Unidos, 2009 829

6.7.2 Derivação do Excedente Operacional Bruto e Líquido Doméstico 829

6.7.3 ESB e ESN do Setor Empresarial (Agregado – HH – NPISH – GOV) 830

6.7.4 Efeitos dos Equivalentes Salariais Não-Corporativos nos Lucros 832

6.7.5 Contas Clássicas, Juros Líquidos Pagos pela Produção 836

6.7.6 Contas NIPA, Juros Líquidos Pagos pela Produção 838

6.7.7 Contas Clássicas, Juros Líquidos Pagos pelas Famílias 839

6.7.8 Contas NIPA, Juros Líquidos Pagos pelas Famílias 839

6.7.9 Contas Clássicas, Juros Líquidos de Produção e Famílias 840

6.7.10 Contas NIPA, Juros Líquidos de Produção e Famílias 840

6.7.11 Impacto do Equivalente Salarial e Juros Impostos nas Contas do Setor Empresarial 842

6.7.12 Precisão das Regras de Acumulação de Estoque de Capital Agregado em Cadeia, Ativo Fixo Corporativo dos EUA, 1925–2009 844

6.7.13 Diferentes Valores Iniciais em 1925, Ativo Líquido Corporativo a Custos Atuais 845

6.7.14 Saída de Regressão de Utilização de Capacidade 854

11.1.1 Japão: Correção de Erro Equivalente ao Modelo ARDL(2, 2) 878

11.1.2 Japão: Verificação da Existência de uma Relação de Longo Prazo 878

11.1.3 Japão: Diagnósticos 878

11.1.4 Estados Unidos: Correção de Erro Equivalente ao Modelo ARDL(2, 0) 879

11.1.5 Estados Unidos: Verificação da Existência de uma Relação de Longo Prazo 879

11.1.6 Estados Unidos: Diagnósticos 879

CAPÍTULO 02

I. Crescimento turbulento 56

II. Produtividade, salários reais e custos reais unitários de mão de obra 59

III. Taxa de desemprego 61

IV. Preços, inflação e ciclos do ouro 62

V. Taxa geral de lucro 65

VI. Arbitragem turbulenta 66

VII. Preços relativos 69

VIII. Convergência e divergência em escala mundial 70

IX. Resumo e Conclusões 72

VI. Arbitragem Turbulenta

A taxa de lucro é central para a acumulação, pois o lucro é o propósito fundamental do investimento capitalista, e a taxa de lucro é a medida final de seu sucesso. Como o crescimento é um aspecto intrínseco da reprodução capitalista, o novo capital está sempre fluindo para a maioria dos setores. Assim, quando as taxas de lucro setoriais são desiguais, o novo capital tende a fluir mais rapidamente para os setores nos quais a taxa de lucro é mais alta que a média, e menos rapidamente para aqueles nos quais a taxa de lucro é mais baixa. Não se trata de entrada e saída, mas sim de aceleração e desaceleração. Nos setores em aceleração, a entrada mais rápida de novo capital aumentará a oferta em relação à demanda, e reduzirá os preços e os lucros. O efeito oposto nos setores em desaceleração. Portanto, a busca por lucros maiores tende a diminuir as taxas de lucro altas e aumentar as baixas. Isso dá origem a uma tendência geral de igualação das taxas de lucro entre os setores. Uma taxa de lucro aproximadamente igualada é uma propriedade emergente: não é desejada por ninguém, mas é imposta a todos.

Várias características desse processo de arbitragem são importantes de observar. Em primeiro lugar, o movimento é contínuo, com as taxas de lucro sempre ultrapassando e ficando aquém de seus centros de gravidade em constante mudança. Nunca há um estado de equilíbrio, mas sim um balanço médio alcançado apenas através de erros perpetuamente compensados. Isso é uma arbitragem turbulenta, caracterizada por flutuações recorrentes. Em vez de uma taxa uniforme de lucro, a competição na verdade produz uma distribuição persistente em torno da média (capítulo 17). Em segundo lugar, porque esse processo é impulsionado pelo movimento de novo capital, as taxas de lucro relevantes são aquelas sobre novos investimentos. São essas taxas de lucro, e não aquelas sobre todas as gerações do capital, que esperaríamos ver igualadas entre os setores.

A Figura 2.12 retrata as taxas médias de lucro dos setores dentro da manufatura dos Estados Unidos, sendo que a linha mais espessa representa a da manufatura como um todo (capítulo 7 e apêndice 7.1). Podemos observar que a turbulência é normal para a lucratividade. É nesse cenário que as empresas tomam suas decisões sobre investimento em nova capacidade e novos métodos de produção. Uma implicação óbvia, que parece ter escapado à literatura teórica, é que todas essas decisões devem ser robustas: dado que as taxas de lucro normalmente flutuam muito de ano para ano, todo novo investimento deve incorporar uma margem substancial de erro. A competição real, e não a competição perfeita, deve, portanto, ser o ponto de partida para a análise da mudança técnica ("escolha de técnica").

Embora as taxas de lucro mostradas na figura 2.12 estejam agrupadas, muitas vezes permanecem persistentemente diferentes. A interpretação padrão desse tipo de evidência é que as diferenças se devem a alguma combinação de prêmios de risco [5] e poder de oligopólio. No entanto, o quadro muda substancialmente quando consideramos as taxas de lucro em novos investimentos, ou seja, a taxa de retorno incremental sobre o capital (figura 2.13). Isso é medido aqui como a mudança nos lucros brutos dividida pelo investimento bruto do ano anterior (Christodoulopoulos 1995, 138–140; Shaikh 1998b, 395) [6]. Torna-se então evidente que as taxas de lucro incrementais, ao contrário das médias, frequentemente "cruzam" bastante, uma vez após a outra. Isso é igualação de taxa de lucro em sua forma verdadeira: taxas incrementais que se alternam rapidamente de um nível para outro, e até mesmo de positivas para negativas - muito distante das "margens" plácidas que dominam a economia ortodoxa; e a equalização turbulenta ocorre com sobreposições e subavaliações recorrentes, bastante diferentes da igualdade "atingida e mantida" que é comumente assumida em modelos teóricos. Esses fenômenos são discutidos em detalhes no capítulo 7, seção VI.5, e suas implicações são desenvolvidas nos capítulos 7–11. Veremos que a taxa de lucro incremental desempenha um papel crucial na explicação dos movimentos dos preços de ações e títulos, e, portanto, nos movimentos das taxas de juros (capítulo 10). Mas por agora, voltamos ao seu papel mais tradicional de equalização das taxas de lucro para explicar a estrutura de longo prazo dos preços industriais relativos.

[5]: O risco é frequentemente medido pela volatilidade da taxa de retorno. Como podemos observar, isso varia entre os setores. A teoria econômica afirma que a concorrência dará origem a taxas de lucro mais altas em setores com risco intrínseco mais elevado (ver capítulo 7, tabela 7.7).

[6]: Dado que a taxa média de lucro é r = P/K, onde P = lucro e K = estoque de capital, podemos definir a taxa incremental de lucro como r = ΔP/ΔK. No entanto, essa medida requer estimativas do estoque de capital, que dependem de toda uma cadeia de suposições para as quais muitas vezes há pouca base além da conveniência (ver capítulo 6, apêndice 6.5). Portanto, é muito mais robusto definir a taxa incremental de lucro como r = ΔPG/IG(–1), onde PG = lucros brutos de depreciação e IG = investimento bruto. Tanto PG quanto IG são invariáveis ao Ajuste do Consumo de Capital necessário para distinguir a depreciação "verdadeira" (ou seja, econômica) da depreciação contábil, e às estimativas de vida útil ou taxas de depreciação verdadeiras necessárias para criar medidas do estoque de capital (Christodoulopoulos 1995; Shaikh 1998b). Deve-se observar que o Banco de Dados AMECO da Direção-Geral de Assuntos Econômicos e Financeiros da Comissão Europeia (DG ECFIN) recentemente produziu medidas da Eficiência Marginal do Capital (EMC) que seguem essencialmente o mesmo procedimento, definindo a EMC como a relação entre a mudança na produção bruta e o valor defasado do investimento passado (AMECO).

Figura 2.12 - Taxas Médias de Lucro na Manufatura dos EUA de 1960 a 1989

Figura 2.13 - Taxas Incrementais de Lucro na Manufatura dos EUA de 1960 a 1989

VII. Preços Relativos

O preço de qualquer mercadoria pode ser representado como o produto de dois elementos distintos. O primeiro desses elementos é o custo unitário do trabalho verticalmente integrado associado à produção dessa mercadoria (Sraffa 1960, apêndice A; Pasinetti 1965; Kurz e Salvadori 1995, 85, 168–169, 178). Isso é a soma dos custos unitários do trabalho da indústria que produz a mercadoria em questão, mais os custos unitários do trabalho do conjunto de indústrias que produzem os insumos (matérias-primas, etc.) dessa indústria específica, mais os custos unitários do trabalho das indústrias que produzem os insumos para as indústrias que produzem os insumos, e assim por diante. A integração vertical nesse sentido (analítico) captura o custo total do trabalho industrial para produzir uma determinada mercadoria. O segundo elemento é a razão verticalmente integrada dos lucros para os salários associados a essa mesma indústria. Isso é uma média ponderada da proporção de lucro-salário na indústria que produz a mercadoria, mais a proporção de lucro-salário no conjunto de indústrias que produzem os insumos, mais a proporção de lucro-salário no conjunto de indústrias que produzem os insumos para os insumos, e assim por diante [7].

[7]: Os pesos são as proporções do custo unitário direto do trabalho em cada estágio (analítico) em relação ao custo unitário do trabalho verticalmente integrado (capítulo 9, seção III).

Adam Smith foi o primeiro a fazer essa decomposição por meio de um argumento verbal. É bastante fácil reproduzir analiticamente (uma vez que um grande pensador já tenha mostrado o caminho). David Ricardo posteriormente usou um modo de raciocínio semelhante para argumentar que os preços relativos de quaisquer duas mercadorias seriam dominados pela proporção de seus custos unitários de trabalho verticalmente integrados. Seu limite superior para a influência do elemento restante foi de 7%. Assim, em sua estimativa, os custos unitários de trabalho verticalmente integrados relativos seriam responsáveis por pelo menos 93% da estrutura interindustrial de preços relativos. Com apenas algumas exceções notáveis (Schwartz 1961, 42–44), essa "Teoria dos 93% do Preço" tem sido muito criticada por economistas modernos por motivos teóricos.

Sempre é esclarecedor analisar as evidências empíricas reais. A Figura 2.14 exibe a relação entre os preços de mercado observados e os preços proporcionais aos custos unitários de mão de obra verticalmente integrados (preços diretos), para cada um dos setenta e um setores da tabela de insumo-produto dos Estados Unidos para 1972. O eixo vertical representa o valor de mercado da produção total de cada setor (ou seja, seu preço unitário de mercado multiplicado por sua produção total), enquanto o eixo horizontal representa o valor monetário direto correspondente das mesmas produções. Os dois conjuntos de preços são escalados para que tenham o mesmo total. Também é exibida no gráfico uma linha de 45 graus, para fins de comparação visual. De 1947 a 1998, o desvio médio absoluto dos preços de mercado observados em relação aos preços diretos é de 15,4%. No entanto, a preocupação de Ricardo era com os preços competitivos de longo prazo, não com os preços de mercado, e para a taxa de lucro real em cada ano, o desvio médio dos preços competitivos em relação aos preços diretos é de 13,2% (capítulo 9, tabelas 9.9 e 9.13). Para colocar em termos ricardianos, cerca de 87% da estrutura interindustrial de preços competitivos de longo prazo é explicada por custos unitários de mão de obra diretos e indiretos. Como frequentemente acontece, a grande maioria dos teóricos está bastante distante do alvo. Essa questão é estudada no capítulo 9, e os dados são derivados para os Estados Unidos e os países da OCDE. A preocupação central, como sempre, é explicar por que esses resultados são obtidos e extrair suas implicações para a análise dos movimentos reais de longo prazo nos preços relativos.

Figura 2.14 - Preços Totais Normalizados de Lucro da Produção versus Custos Totais Unitários de Mão de Obra, EUA 1972 (Setenta e Um Setores Industriais

VIII. Convergência e Divergência em Escala Mundial

Encerramos este capítulo com uma perspectiva global sobre o desenvolvimento econômico de longo prazo, baseada em dados da obra monumental de Maddison (2003). A Figura 2.15 acompanha as tendências do PIB real per capita de 1600 até o presente, em cinco principais regiões do mundo: Europa Ocidental, Derivados Ocidentais (Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia), América Latina (incluindo o Caribe), Ásia (tanto Oriental quanto Ocidental) e África. Como todos os dados estão em escalas logarítmicas, as inclinações das curvas representam as taxas de crescimento. Mais uma vez, vemos que o crescimento nos padrões de vida é uma característica marcante do desenvolvimento capitalista bem-sucedido. No entanto, ao mesmo tempo, em regiões que estão envolvidas nas tramas do capitalismo, como Ásia e África, encontramos estagnação e até mesmo declínio por quase três séculos. Também descobrimos que as classificações podem mudar, como no caso dos Derivados Ocidentais ultrapassando suas regiões de origem até meados do século XIX, da América Latina se distanciando das regiões mais pobres um quarto de século depois, e da Ásia superando decisivamente a África em meados do século XX.

Figura 2.15 - PIB per Capita das Regiões do Mundo em 1990, Dólares Internacionais Geary–Khamis (Escala Logarítmica)

Uma tendência histórica de aumento da desigualdade em escala mundial também é evidente. Já observamos que o desenvolvimento capitalista não é apenas uma questão de ganhos desiguais, mas ganhos para alguns ao lado de períodos prolongados de perdas para outros. Comparar o PIB per capita das regiões mais ricas e mais pobres em qualquer momento resulta em uma razão de 2,2 em 1600, 2,4 em 1700, 2,8 em 1820, 6,7 em 1900 e 18,5 em 2000. É precisamente durante a era áurea do capitalismo industrial, nos últimos dois séculos, que essa razão aumenta em 564%.

No entanto, mesmo esse aumento subestima a verdadeira divergência entre nações ricas e pobres, porque a Ásia inclui o Japão, a Coreia do Sul e diversos países ricos em petróleo, enquanto a África inclui a África do Sul, o Egito e outros. A Figura 2.16 exibe os PIBs per capita dos quatro países mais ricos e mais pobres do mundo em 1600, 1700, 1820 e a cada década subsequente (apêndice 2.1 Fontes e Métodos de Dados). Uma característica notável é a grande queda do PIB per capita dos países pobres no período pós-guerra e novamente durante a era neoliberal (após 1980). A Figura 2.17 acompanha a proporção correspondente entre ricos e pobres, que é de 2,8 em 1600, 3,4 em 1700, 3,8 em 1820, 7,1 em 1900 e 64,2 em 2000. O aumento da desigualdade é uma característica geral do capitalismo em escala mundial, e tende a acelerar com o desenvolvimento capitalista, como durante meados do século XIX e durante a era neoliberal (ver apêndice 2.1, tabela 1).

Figura 2.16 - PIB per Capita dos Quatro Países Mais Ricos e Mais Pobres, Dólares Internacionais Geary–Khamis (Escala Logarítmica)

Figura 2.17 Proporção do PIB per Capita dos Quatro Países Mais Ricos em Relação aos Quatro Países Mais Pobres, Dólares Internacionais de Geary–Khamis (Escala Logarítmica)

IX. Resumo e Conclusões

Este capítulo procurou mostrar que as economias capitalistas bem-sucedidas são caracterizadas por padrões de longo prazo poderosos. Os caminhos da produção real, do investimento e da produtividade demonstram que o crescimento e os benefícios sociais crescentes têm sido características fundamentais desse sistema. Essa é a visão distante, na qual a ordem subjacente do sistema domina a imagem. No entanto, uma análise mais detalhada desses mesmos padrões mostra que o crescimento do sistema é sempre expresso por meio de flutuações recorrentes, pontuadas por "Grandes Depressões" periódicas. Nesse momento, é a desordem, com seus custos sociais consequentes, que domina a visão. Esses dois aspectos são inseparáveis, é claro, porque nesse sistema, a ordem é alcançada por meio da colisão de desordens. É assim que a mão invisível funciona.

A mudança técnica constante, expressa na produtividade do trabalho em constante aumento, é outra característica marcante. Ela fornece a base material para a elevação histórica dos salários reais e do consumo real por trabalhador. No entanto, aqui os determinantes sociais intervêm de maneira mais aberta. Mecanismos legais e institucionais fornecem aos trabalhadores os meios de compartilhar os benefícios do crescimento na produtividade do trabalho. No entanto, uma vez que a relação entre salários reais e produtividade do trabalho define o custo real unitário do trabalho, as empresas têm um forte incentivo para resistir a aumentos salariais reais que excedam o crescimento da produtividade. A luta de forças entre esses dois conjuntos de forças às vezes pode mudar drasticamente o equilíbrio: os salários reais dos trabalhadores da indústria estão estagnados desde a década de 1980, enquanto a produtividade continua a aumentar, de modo que os custos reais unitários do trabalho têm caído acentuadamente por duas décadas. O alto desemprego dos anos 1980 e o ataque às instituições trabalhistas enfraqueceram a capacidade do trabalho de lutar por ganhos salariais, enquanto a maior exposição da indústria manufatureira dos EUA à concorrência estrangeira intensificou muito seu desejo por reduções de custos. As instituições importam, mas sempre operam dentro dos limites fornecidos pela competição e acumulação.

O capítulo também investigou a curiosa história dos níveis de preços do Reino Unido e dos Estados Unidos. Por séculos, os preços apresentaram oscilações prolongadas sem uma tendência de longo prazo. No Reino Unido, por exemplo, o índice de nível de preços em 1940 era o mesmo que em 1720. Nesse intervalo, "ondas longas" nos preços dominavam a imagem, mas não havia uma tendência geral. No entanto, ao longo do período pós-guerra no mundo capitalista, o padrão mudou drasticamente. Os preços começaram a subir continuamente, e a inflação passou a parecer natural. As ondas longas parecem ter desaparecido. Ou será que não? Expressar os níveis de preços nacionais em termos de um padrão internacional comum (ouro) em vez de suas próprias moedas nacionais revela uma imagem surpreendente de "ondas longas douradas" que continuam até os dias atuais. De fato, a crise econômica que eclodiu em 2007, a primeira Grande Depressão do século XXI, ocorreu exatamente conforme o previsto. Suas origens e dinâmicas globais são abordadas em detalhes no capítulo 16.